二年ぶりに分院で餅つき大会を開催しました。上の花林に入居されている方や藤井寺敬任会クリニック分院の職員の方やお子さんたちも参加し、みんなでワイワイ楽しんでいました。

P.S 前回の餅つきにて宮里院長は腰痛を患いましたが、今回の餅つき後は、腰痛の発症もなくお元気で診療を続けています。

〒583-0036 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目2番3号

藤井寺駅徒歩約5分

二年ぶりに分院で餅つき大会を開催しました。上の花林に入居されている方や藤井寺敬任会クリニック分院の職員の方やお子さんたちも参加し、みんなでワイワイ楽しんでいました。

P.S 前回の餅つきにて宮里院長は腰痛を患いましたが、今回の餅つき後は、腰痛の発症もなくお元気で診療を続けています。

藤井寺敬任会クリニックの副院長 古松慶之(フルマツヨシユキ)先生が三月末までの勤務になり、4月からは同じ医療法人敬任会 岡記念病院 に異動となりました。

それに伴う外来診察も変更になる為、随時更新していきたいと思っております。

去年の話になりますが、12月15日(火)

有料老人ホーム“花林”でクリスマス会が行われました。

入所されておられる方々に施設職員の手作りホットケーキが

振る舞われ、皆さんで頂きました。

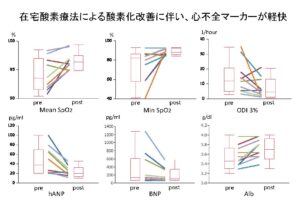

Effects of nocturnal oxygen therapy on heart function in SDB patients undergoing dialysis.

Ren Fail. 2015 Jul 16:1-3. [Epub ahead of print]

睡眠時低酸素血症を伴う透析患者を対象、在宅酸素療法を行ったところ、心不全マーカーが軽快する事を、敬任会グループより報告しました。

低酸素血症は、心負荷を増大させます。在宅酸素療法(Home Oxygen Therapy:HOT)を開始する事で、低酸素血症の改善が得られ、心負荷が軽減し、心不全マーカーの低下が得られたと考えられました。

著者:守口敬任会病院: 中嶋章貴、万木孝富、甘利佳史、飯田剛嗣、上原満

藤井寺敬任会クリニック: 古松慶之

豊中けいじん会クリニック: 福永恵

詳細は以下のPDFデータをご参照ください。

第60回日本透析医学会学術集会・総会が先日6月26日(金)~6月28日(日)にパシィフィコ横浜で開催されました。

藤井寺敬任会クリニックの副院長の古松 慶之(ふるまつ よしゆき)先生が医療安全に関するセッションの座長を務めさせて頂きました。

「安全に透析を行う為の様々な工夫をご紹介頂き、とても勉強になりました。」

冬も終わりを迎え段々と暖かくなってきており、桜もちらちらと咲いているのを見かけます。

2015年3月31日をもちまして二人の医師が常勤から非常勤へとなりました。

池之上 辰義(いけのうえ たつよし)先生は、2013年4月~の丸二年勤務していただきました。池之上先生は、今後も毎週水曜日に勤務していただく予定になっております。

高山 東仁(たかやま ひでひと)先生は、2014年4月~の丸一年勤務していただきました。高山先生は、第5週目の土曜日に勤務していただく予定になっております。

そして2015年5月より、現在岡記念病院に勤務していただいている古松 慶之(ふるまつ よしゆき)先生が、藤井寺敬任会クリニックで勤務される予定となっております。

外来診察の担当医も変更になりますのでご確認ください。

2015年度もよろしくお願いします。

3月15日(日)に大阪透析研究会に参加してきました。

今回は、自らの勉強のための参加ではなく、『コメディカルスタッフ研究助成授与式』に参加してきました。以前にコメディカル研究助成に応募し、助成金をいただくことが出来ましたので、緊張しながらも表彰されてきました。

研究テーマは自由研究で『吸気状態の影響を除外した心胸比デジタル評価方法の開発』です。研究発表は第86回(2016年3月)に予定しています。難しいテーマではあり、発表等の経験もありませんが、先生方、スタッフの方々の協力を得ましてクリニックのため、そして自分のためにも努力しようと思います。来年の3月に向けて楽しい気持ちと不安な気持ちがありますが頑張ります。

3月12日に午後から災害時訓練を実施いたしました。

実際に午後の透析患者様の透析を行っている時間に停電が起きたという想定の元行いました。停電した際は透析機器も停止してしまうため非常電源に切り替える作業を行いました。すべての電気を落とし、非常灯のみの暗さの中で作業し、実際に体験することでいざ非常時という時に対応できるようにすることが大切です。

この災害時訓練を行う前に事前にスタッフのみで機器の取扱の再確認と流れを確認するために3回程訓練しました。やはり実際に患者様が透析している状況とでは違いがありました。

災害時対策訓練はこれからも継続的に実施し、現在透析されている患者様が全員体験してもらい実際に災害が起きた時に患者様もスタッフもパニックにならないように冷静に対応出来るように引き続き訓練を続けていく予定です。

寒くなって今年もインフルエンザやノロウィルスが流行っています。透析患者様はインフルエンザやノロウィルスに感染しても透析を行わなければなりません。なので体調は悪かっても外来透析で通院して来られます。透析室には感染ベッドを設けておりますが、やはり二次感染を防ぐことが重要であります。

藤井寺敬任会クリニックでは、ご自宅からクリニックまでの無料送迎を行っています。送迎の運転手さんは車での密室で感染している患者様の送迎も行ってくれています。そこで今日は看護師さんから運転手さんに直接感染対策の勉強会を実施いたしました。普段密室にて感染の患者様の接しているので感染のリスクは高いと思います。お迎えに上がる前の対応やクリニックに送迎してからの消毒や個人の手洗い・うがいの徹底などを再確認し実施していこうとの内容でした。

2015年を迎えましてもう三週間ほどが経ちました。

長らくこのブログも更新していませんでした。申し訳ありません。今年はより多くの敬任会クリニックの情報を皆さんにお届けできるように努力していきます。

さて、2015年より新しい先生が入職されました。

お名前は 内藤 洋(ないとう ひろし)先生です。

内藤先生が入職されまして、敬任会クリニックは常勤医が5名体制となりました。それに伴い外来担当医表も少しは変化があると思いますが、また詳しい詳細が分かり次第、このブログやHP上にてお知らせさせて頂きます。

ではまたこのブログをお楽しみにお待ちくださいー。